最終更新日時 2005.9.30

PC-9821Ra20/N30はSocket8を採用したPentiumPro200MHzが標準CPUとして搭載されています。

32bitコードに特化し、CPUクロックと等速の2ndキャッシュを搭載した次世代Pentiumとして当時はハイエンド機やサーバー機に搭載されることが多かったと記憶しています。

とはいえ、現在のOSやアプリケーションを動かすには200MHzというクロックでは役不足です。

幸いなことに、Socket8をSocket370に変換するゲタが発売されていますのでこれを使ったアップグレードを行います。

どうせならばSocket370の最終形であるTualatinを載せてみましょう。

<写真1、2>

用意したのはTualatinのCeleron1.4GHzです。

なんといっても安いのが魅力ですね。

で、Socket8にTualatinを載せるためにはゲタの多段重ねが必要になります。

今回は安定報告が多数挙がっているPowerLeap社の「PL-Pro/II」と「PL-370/T」を使用します。

このPL-370/Tの上にCPUを載せるわけですが、付属のクーラーはPL-370/Tの下がSocket370であることを前提に作られていますので、そのままではクーラーを取り付けることが出来ません。

そこで電子部品店で売っている「素の」Socket370をさらに重ねてクーラーが固定できるようにします。

PL-Pro/IIとPL-370/Tの間にはさめば、付属クーラーが利用できますし、PL-370/Tの上に載せれば市販のクーラーが利用できます。

私はCPU取り外しのことも考え、PL-370の上に生ソケットを取り付けました。

<写真3、4、5>

基本的には、このゲタの塔をRa20のマザーに取り付ければめでたく完了、となるのですが固体によっては、うんともすんとも言わないという事象が知られています。

この原因は、PG信号がゲタに供給されていないため、ゲタより先にCPUが起動してしまうことに起因しているそうです。

※詳細な説明はデンドロビウム氏のサイト、Mate-Rマニアックスにあります。

とにかく、ゲタの改造かPG信号の再送出が必要になるわけですが、都合のよいことにPL-Pro/IIはVRM機能を内蔵しているためにRa20本体のVRMを挿す必要はありません。

VRMにはPG信号が出ていますので、ここに市販のRESETスイッチを取り付けてリセットすることでPG信号を再送できます。

具体的にはVRMが挿さっていたソケットの9番ピンと10番ピンの個所に取り付けます。

なお、VRMのピンはフロントパネル側から見て左下が1番になります。

スイッチの引出しはデンドロビウム氏のサイトを参考に、フロントパネルの裏に接着剤で取り付けました。

<写真6、7>

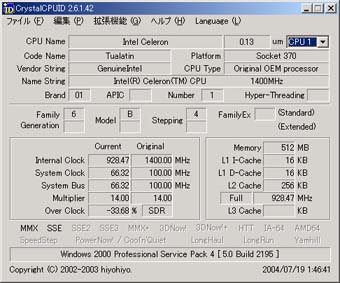

Celeron1.4GHzの定格はFSB100MHzの14倍ですが、PC-98ではFSBが66MHzのため約933MHzになります。

それでは、早速起動してみましょう。

・・・やはりだんまりです。

そこで先ほど設置したリセットスイッチをポチッ」と押すと・・・無事起動しました

Ra20はCPUを変更すると

「PROCESSER UPDATE DATA ERROR」

「PROCESSER UPDATE ERROR」

というメッセージを表示します。

これはITFの中でCPUマイクロコードの設定ができなかったことを示すものですが、

現在のCPUではOSが行うことになっていますのでCappermineやTualatinを搭載する場合、

特に問題になりません。

※PPGAのCerelonを搭載する場合は2ndキャッシュが無効になっていますので別途設定が必要です。

この記事は、先人たちが試行錯誤しながら発見した結果をまとめたものであり、私自身が発見したわけではありません。

詳しい経緯や内容は、デンドロビウム氏の「Mate-Rマニアックス」か「どるこむ」の過去ログを参照してください。

なお、どちらのサイトも当サイトのリンク集からジャンプできます。

PL-Pro/IIはPPGAのSocket370CPUを前提に設計されているため、VRM部の耐久に不安があるようです。

#事実、パワーユーザーの方は搭載されているコンデンサを張り替えていらっしゃるようです。

私は冷却さえすればなんとか実用に耐えられるように思えましたので、PL-Pro/IIのコンデンサに風があたるよう、PL-370/T付属のヒートシンクに余っていたSocket7クーラーから取り外した金具を取り付けて利用しています。

いまのところ、一日18時間通電で半年以上経過しましたが問題は起きていないようです。

せっかくTualatinが動作するようになっても、起動時のメッセージが気になるという方もいらっしゃると思います。

ただ残念ながら、このメッセージはITFを書換えない限り消すことはできません。

内部で行われている事自体は解析のコツさえわかれば難しいものではないのですが・・・

ITFをダンプするだけならまりも氏のサイトにある「GETITF98」が最適でしょう。

内部を眺めてみるのも、趣味の時間としては良いかもしれません。(^^)